Por Prof. Jenaro A. Díaz-Ducca*

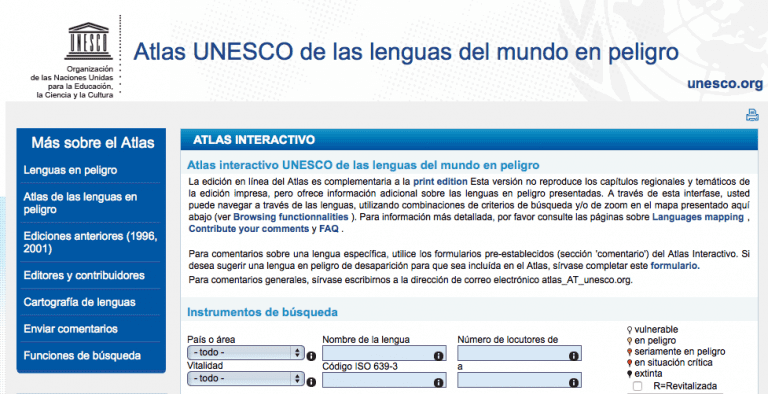

Tal y como lo anunciara el 29 de noviembre pasado el diario Crhoy.com, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), entre los acerbos culturales de la Humanidad, mantiene un Atlas de las Lenguas del Mundo en Peligro. Entre estas lenguas en peligro de extinción, incluye a ocho lenguas autóctonas costarricenses que están en riesgo de desaparecer en algunas décadas.

Estas lenguas son el boruca, el bribri, el cabécar, el chorotega, el guatuso, el creole limonense (el llamado “patuá”), el ngäbere (guaymí) y el teribe. De estas, el chorotega, el teribe y el boruca son las que se encuentran en la situación más crítica, pues el chorotega cuenta con solo 16 hablantes, el teribe, con 57, y el boruca, con 70, según estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2000. (http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php)

Pero ¿cómo se muere una lengua?

Según la propia Unesco, “Una lengua desaparece cuando se extinguen sus hablantes, o cuándo éstos dejan de utilizarla para expresarse en otra que, con frecuencia, está más extendida y es hablada por un grupo preponderante.” (http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/endangered-languages/faq-on-endangered-languages/) Otras de las causas son la dominación cultural, económica o política sobre el pueblo que la habla, el desinterés de una comunidad por su lengua, o fenómenos como la migración, la pérdida de la cultura autóctona, o la necesidad que pesa sobre las nuevas generaciones de dominar una lengua mayoritaria o nacional (por ejemplo, el castellano en CR) para aspirar a mejores oportunidades económicas y profesionales.

Según Rachel Nuwer para la BBC, en los últimos cien años se han extinguido cerca de 400 idiomas de los 6500 del mundo (uno cada tres meses). De hecho, también afirma el artículo que muchos lingüistas especulan que para finales del presente siglo, se habrán extinguido cerca del 90% de todos las lenguas de la tierra (http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/06/140613_cultura_lenguas_muertas_mz). Esto es una verdadera hecatombe equivalente en términos culturales a la extinción masiva de especies que nuestros hijos y nietos presenciarán durante las próximos decenios. Por otro lado, la Unesco considera 576 idiomas en peligro crítico de extinción, y entre las zonas con mayor número de lenguas amenazadas se encuentran Melanesia (en el Pacífico), el Africa subsahariana, y América Latina. Entre las que se han extinguido más recientemente, la Unesco señala el eyak de Alaska (2008), el saamí en Rusia (2003), el ubyh de Turquía (1992).

¿Pero cuál es la tragedia de que se extinga una lengua de las tantas que existen actualmente?

Según Tom Belt, nativo de Oklahoma y defensor de su lengua materna, el cheroqui: “Todas [las lenguas] transmiten una cultura, una manera de interpretar la conducta humana y las emociones que no es transmitida de la misma manera que en la lengua inglesa” (http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/06/140613_cultura_lenguas_muertas_mz). Asimismo, afirma Nuwer, “los idiomas también contienen un cuerpo acumulado de conocimientos, incluidos los de geografía, zoología, matemáticas, navegación, astronomía, farmacología, botánica, meteorología y más.” Añade David Harrison, lingüista del Swarthmore College y cofundador de la ONG Instituto de lenguas vivas para lenguas amenazadas: “Diferentes lenguas proporcionan distintas vías de pensamiento y marcos para pensar y resolver problemas”, pues exhiben la gran variedad de expresiones de la mente y la capacidad de comunicación del ser humano.

Entonces, ¿cómo puede evitarse la extinción de cualquier lengua, incluyendo los ocho idiomas en peligro que hay en Costa Rica?

La Unesco recomienda entre otras medidas, la creación de políticas estatales que reconozcan y protejan las lenguas minoritarias, así como el fomento de contextos sociales plurilingüísticos. Por otro lado, muchos lingüistas y antropólogos alrededor del mundo se han dedicado a la recopilación de historias, leyendas, traducción de narraciones orales, y la elaboración de diccionarios. También han realizado compendios de amplísimas proporciones que recopilan la religión, cultura, medicina y hasta leyes de los pueblos, como el trabajo pionero de Bernardino de Sahagún en el México recién sometido por los españoles durante el siglo XVI. Su trabajo ha sido un valiosísimo aporte e inspiración para la preservación del saber antiguo de nuestros pueblos indígenas. Mark Turin, de la Universidad de Yale cree que “Si hay una documentación realmente buena, entonces existe la posibilidad de que estas lenguas puedan ser revitalizadas en el futuro, incluso después de que hayan dejado de ser habladas”.

De igual manera, si las comunidades interesadas se organizan, pueden elaborar programas de enseñanza de su propia lengua, como viene haciendo la comunidad cheroqui en los EEUU. En Costa Rica, desde 1990 la Universidad de Costa Rica mantiene un programa de enseñanza del boruca en territorios de esta comunidad, y desde 1997, el Consejo de Educación Superior implentó la enseñanza de las lenguas indígenas en las zonas correspondientes con el fin de que las nuevas generaciones aprendan su lengua ancestral, se puedan expresar de manera oral y escrita en ella, desarrollen el amor por su lengua materna, y puedan recibir una educación bilingüe. (Ovares y Rojas, La enseñanza de las lenguas indígenas en CR, 2008). Según las investigadoras, para el 2007 había 79 docentes de lengua indígena trabajando en 170 escuelas, representando una cobertura del 76% de los territorios indígenas (http://revistas.una.ac.cr/index.php/letras/article/viewFile/280/232).

Otra opción para el rescate y revitalización de las lenguas autóctonas son los recursos modernos como la tecnología. Por ejemplo, existen versiones de Windows en lengua cheroqui, mientras que el software libre Ubuntu ofrece versiones en 130 idiomas. Además, se han creado sitios de internet que buscan enriquecer las lenguas minoritarias, tales como Enduring voices (Voces duraderas), o Digital Himalayas, o el proyecto Artic Languages Vitality (http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/06/140613_cultura_lenguas_muertas_mz). La Unesco, por su parte, “apoya la utilización de las lenguas vernáculas en los medios informativos y promueve el plurilingüismo en el ciberespacio.” (http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/endangered-languages/faq-on-endangered-languages/)

Para concluir, diremos que nuestras lenguas autóctonas son parte del patrimonio intangible de la Humanidad, y es un deber preservarlas y enriquecerlas, pues nos ennoblecen como pueblos, nos ofrecen conocimientos ancestrales, y nos ayudan a definir nuestra propia identidad como miembros de una nación que desde agosto del año en curso, reza así en el Artículo Primero de nuestra Constitución Política: “Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural” (http://presidencia.go.cr/prensa/comunicados/costa-rica-se-declara-multietnica-y-pluricultura/).

*Magíster en TESOL – Productor del podcast educativo independiente: www.EnglishforyouCR.com

____

Los artículos de opinión no reflejan la posición editorial de El Mundo. Las personas interesadas en publicar un artículo de opinión en el sitio pueden enviarlo a la dirección redaccion@elmundo.cr con nombre completo y número de cédula.