Semanas atrás, el presidente Donald Trump expresó su intención de cambiar la legislación de su país a efectos de eliminar el derecho consagrado en la enmienda XIV de la Constitución Política, que reconoce la nacionalidad a los nacidos en territorio estadounidense. Dicha pretensión ha causado múltiples reacciones, desde los que la apoyan como una medida efectiva para desincentivar la inmigración irregular, hasta aquellos que han asegurado que tal medida es de imposible cumplimiento. Lo cierto del caso es que el país norteamericano, al amparo de su soberanía, está plenamente facultado para reformar su Constitución Política y abrogar el ius soli, que otorga la nacionalidad por el solo hecho de haber nacido en territorio nacional.

El derecho a la nacionalidad está estipulado en múltiples instrumentos internacionales, entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual –irónicamente– fue promovida por una exprimera dama estadounidense, Eleanor Roosevelt. Dicho derecho fundamental comprende, grosso modo, el derecho de cada persona a adquirir, cambiar o retener una nacionalidad. Así las cosas, la abrogación del ius soli no implica, per se, una vulneración a los derechos humanos por cuanto, strictu sensu, no se está haciendo nugatorio –al menos de forma absoluta– el derecho a la nacionalidad, sino solo se están cambiando las “reglas” para obtenerla. Sin embargo, lo que sí puede resultar peligrosamente contrario a los derechos humanos, es la motivación que promueve este cambio legislativo, así como las consecuencias extendidas en el tiempo de dicha modificación normativa.

Antes de la promulgación de la ya referida enmienda XIV, la obtención de la nacionalidad estadounidense estaba regida por una perversa lógica racista que fue avalada en 1857 por la sentencia de la Suprema Corte en el caso Dred Scott vs. Sandford. En pocas palabras, se consideraba a las personas de raza negra como individuos inferiores que no merecían la nacionalidad, aun cuando nacieran en territorio estadounidense. Lo más aborrecible del caso es que el veto a la nacionalidad se extendía, indefinidamente, a todos los descendientes de esas “personas de segunda clase”.

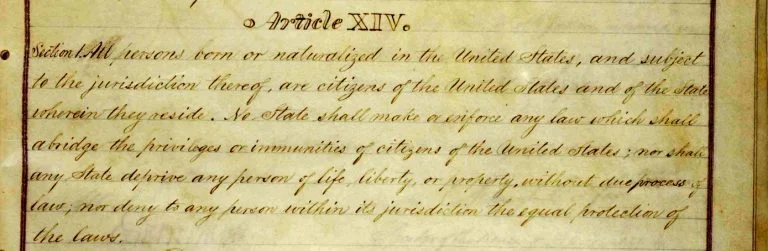

Años después, el gane de los Estados del Norte en la Guerra de Secesión tuvo secuelas en el congreso estadounidense, donde se promulgó la enmienda XIV a fin de superar la línea jurisprudencial de la Suprema Corte y de esta forma garantizar que, ni la pertenencia a determinada raza, ni otro parámetro discriminatorio, justificara la imposibilidad de acceder a la nacionalidad estadounidense. Así, la enmienda XIV preceptúa que “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”. Posteriormente, en 1898, en el caso Estados Unidos vs. Wong Kim Ark, la Corte Suprema confirmó el espíritu de la enmienda XIV al reconocer la nacionalidad estadounidense a un niño de padres chinos nacido en Estados Unidos, pese a que para sus progenitores era legalmente imposible acceder a la ciudadanía de dicho país en razón de la Ley Federal de Exclusión China, que establecía una moratoria absoluta de 10 años para la inmigración de mano de obra china.

El actual gobierno de Donald Trump parece haber despertado fantasmas y prejuicios que parecían superados hace más de un siglo. El problema, en el plano inmediato, es que las motivaciones para abrogar el ius soli son claramente discriminatorias, surgidas en un contexto de diarias manifestaciones xenofóbicas por parte del presidente norteamericano. Por otro lado, el eventual problema a largo plazo es que, si se sigue la lógica que regía en tiempos de Dred Scott vs. Sandford, la imposibilidad de acceder a la nacionalidad estadounidense se extendería indefinidamente, de generación en generación. En esta línea, aquellos nacidos en Estados Unidos, pero de padres extranjeros, no obtendrían la nacionalidad ni los derechos consustanciales y conexos, mas tampoco lo conseguirían sus descendientes, ni los descendientes de sus descendientes. Surgirían así generaciones enteras de personas de “segunda categoría”, toda vez que no serían merecedores de los mismos derechos que los demás solo por tener sangre extranjera en su linaje. Lo anterior, aun cuando estas personas pudieran no tener apego ni arraigo al país de sus ascendientes en razón de haber desarrollado toda su vida en los Estados Unidos. Este eventual escenario perpetuaría un aborrecible estigma, acarrearía peligrosos limbos jurídicos e incluso propiciaría la apatridia, atentando así no solo contra el derecho a la nacionalidad, sino contra todo el bloque de derechos humanos debido a la interdependencia que los caracteriza. De allí la importancia de que la comunidad internacional se mantenga vigilante a la evolución de los hechos. Los avances en derechos humanos implican grandes luchas, pero los retrocesos pueden ocurrir en un abrir y cerrar de ojos.

—

Los artículos de opinión aquí publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de EL MUNDO. Cualquier persona interesada en publicar un artículo de opinión en este medio puede hacerlo, enviando el texto con nombre completo, fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados y número de teléfono al correo redaccion@elmundo.cr.